■音階:3オクターブ:曲と同じイ短調

・1音ずつ返して早く。ビブラート無しで弓をコンパクトに弾く練習を。

言い方を変えると、テンポが上がっても、弓はゆっくり動かす。

・アルペジオの音程(ビブラート無し)

いつのまにか勝手に課題を作って取り組んでるなぁという感じですが、音階は下がるほうで少なくとも4と3は同時に置けるように頑張ってみることにしました。

アルペジオは、試しにスラーなしで音階と同じテンポで弾こうとしたら、とってもスリル満点だったので、しばらく続けてみることにしました。

メモ残し

→半音の音程が甘くなる。

→シフトも手ではなく指で音を取りに行っている。

→D線とA線に比べてG線とE線の音が・・・。

→G線は良い音で弾けるのだから、その音を。

→E線はやや押しつけ気味の音になっている。

→アルペジオを右手だけで(開放弦で)弾いてみる。

いい感じで弾けたと思える時には先生にもそう聴こえるようです。

音階なので、そういう感じをいつでも安定して出せるようになりたい。

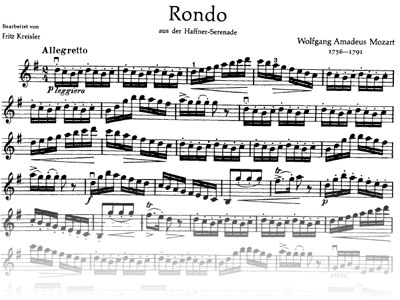

■エチュード:ドント作品37(35じゃないよ^^;)21番

発表会まで中断。

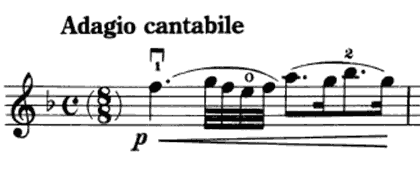

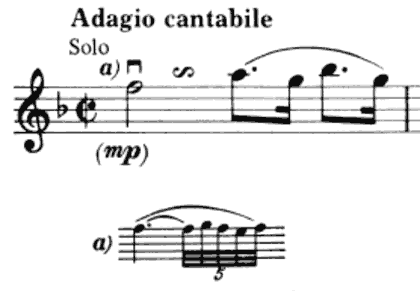

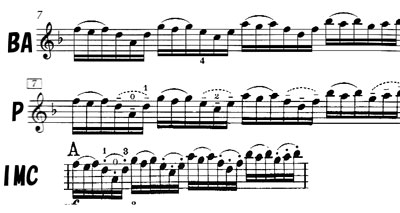

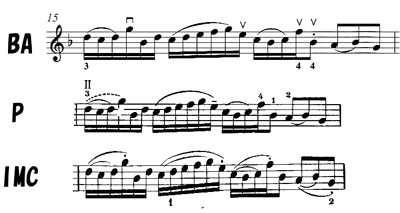

■曲:ベリオ コンチェルト9番 1楽章

うまく弾けないところをどう練習して乗り越えるか

良くなってきたところをさらに良くしていくために

以前のメモと合体。★は今回の新しいもの。

・最初の9小節までで良いので暗譜

・拍に入れるようメトロノーム練を

・出だしのfは1個だけ(1楽章最後のffのようには弾かない)

・最初のフラジオ、小指の置き方、弓の使う量、左指を離すタイミング

★左指離すのをすっかり忘れてましたー(笑)

・続く16分音符から二分音符は弓を離さずつなげる

・2分音符、付点4分音符など長い音はねばる。先へ進む感じにはしない

・トリルからの装飾音はっきりと(左指ではじくと音が明確になる)

★トリルは自分が思っているよりも時間的な余裕がある

・ゆっくり練習でも弓を少なく/多く使うところをそう弾く

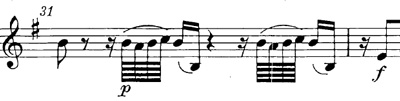

・3小節目のかけあがりはリズム練習を

・4小節目:ここまでの最高音「ラ」ポジショニング(1の指の位置)を確実に

→3段目からの同じフレーズも同様(ただし、同じ音なのに指が違うんだー)

★6小節目のアウフタクトからは頑張って楽に弾く

★つまりあれだ、4段目dolceの前まででもメリハリ付けるってことだな

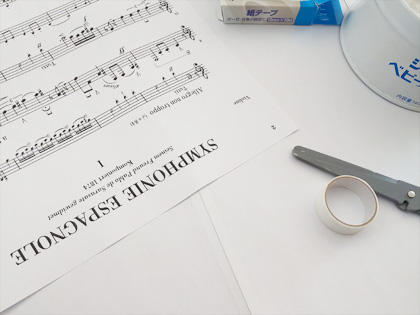

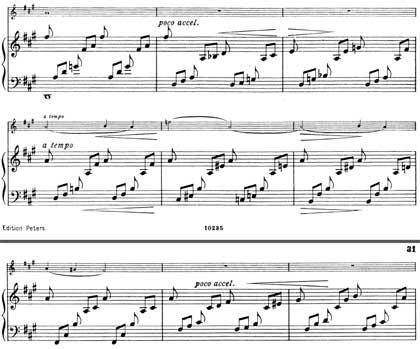

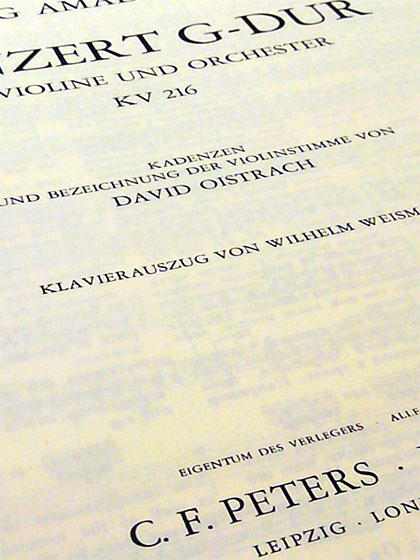

ペータースの楽譜、小節番号がない(^^;

・4分音符+16分音符4つの移弦は腕の動きで

★4分音符で弓使い過ぎ

・同、拍が曖昧に聴こえる。

・2つずつのスラー部分はひとつ目の音を強く。拍の頭とは違うので注意

・その先の臨時記号ミ♭の音程。

・同、そこからfで、弓のアップダウンが逆になるのはなぜか。普通のfとは違うのだ

・重音に入ってからの2音(重音だから計4音か^^;)スラーはレガートで。グリッサンドになっては変だが、シフトの変化音が聴こえるように

練習番号Aから

・フレーズの最高音まで上がっていくところ、各拍の頭の重音だけのシフト練習を

★さらに全部弾くにあたってはリズム練習を次ページのdolceの前まで

・同、間の音を入れた時にシフトアップを忘れない(^^;;

・3連符半音ずつ上がるところの音程、同じ音でもポジション変えてとるところと変えずに指だけずらしてとるところ

・同、低いほうの音を聴く

★同、低いほうの音を聴く(再^^;)

練習番号Bから

・オクターブ重音で進むところ下の音を出し、上の音は少しで良い

・同、今の段階から、時々、小さなビブラートを入れる練習をしておく

・Bから4小節目の8分休符までをワンフレーズで聴こえるように

・ppからは指板寄りにはせずに音を作る

・音の作り方;重心

・同ppはレガートに。弓の返し、移弦、ポジションチェンジで音が切れないように

★このppからが特別な音色で(重心から見直す)

・三連符スタッカートは鋭くなり過ぎないように

・同じパターンに見えて、良く見ると違うところ(^^;

・16分かけあがってシフトしてのところ、弓が先のつもりで

・下から2段目、装飾音のある小節は4拍目の音を意識して

・オクターブ上のシフトは音階のシフトと同じ

★音程不安定だけど頭の中にはできてきた(先生の言いたいことを先に自分で言えた^^;)

・8分音符‐16分音符をタイで結んであるところ、タイを意識しすぎ。この小節の場合、付点音符のつもりで良い

・最下段は明るく始まり深いところからかけあがる

・かけあがった最後の音は少し長めにとって、次のフェルマータへ

・4分の4拍子から8分の6拍子に変わるところ、8分の6拍子の手前の付点四分音符フェルマータから8分音符のところ、その8分音符が次の8分の6拍子の拍感で入れると良い。そのために、フェルマータのところでブレスを入れる。そうすることで、伴奏も8分の6拍子のテンポをつかめる

練習番号Cから(8分の6拍子)

・dolce クレッシェンド/ディミヌエンド

・2か所のdolceのハイポジ音程は半音をしっかり

★指番号、変えるかどうか決める

★シフト後1を押さえたまま

・32分音符スラーが続くところ、今のゆっくりのうちから左手でしゃべるように

・同、リズム練習やっとく

・下から4段目(曲想の変わるところ)、降りてくる方の休符の一つ前の音は小説の頭の音だが、そこで「拍」の強い音にならないように

・同、それまでと全く別の音色を、右手ではなく左手で作る

・後半ppのanimatoは、先弓で、音はしっかりと。また、3の指が低くなる傾向があるので注意

・そこからのcresec.に入る部分はヘミオラ

・最下段、オクターブ上がるところの重音の音の高さ間違えてた(^^;

・同、重音、低いほうの音を意識

・練習番号Dの手前の音階かけ上がりはレガートで。音の頭がアクセントにならないように

練習番号Dから

・Dの最初の4分音符は4分音符

・同、音階かけ上がり最後の音だが、音色を丁寧に作る。

・そのあとのポジションチェンジ、左手の形が早い段階から小指側に行き過ぎ

・アルペジオは、時間がかかってもいいからまず指を置いてからの練習を

・そのアルペジオ、16分音符3つが8分音符分。いちにいさんいちにいさん

・同、アルペジオ一定で最後が強く、ではなく、アルペジオ後半をクレッシェンド気味に持っていく

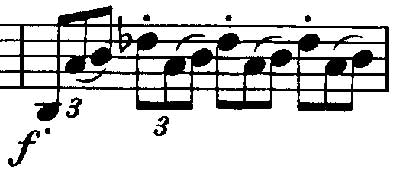

★続くかけあがり、アタックと返しスラーの弓の量注意

・8分音符重音からのトリル、8分音符は弓先まで一気に使って弾き、続く4分音符+8分音符のトリルは弓を長く使って響きを作る

・重音低高続くところは元弓でコンパクトに、低音を鳴らしつつも、高音側の重音を強調

・最後のトリルが続くところ、最初の重音から単音に切り替える際、少し早めに単音に変えると良い

・最後の2段、拍を失っている

たくさん書いてますが、まとめると

・32分音符のリズム練習

・緊張感持って弾くところと楽に弾くところ

・楽譜にはない強弱の変化

・レガート

・スペシャルな音色で弾くところ

・重音シフト(特にオクターブの場所を外さない)

・拍キープ:前半4分の4(1小節4つ)、後半8分の6(1小節2つ)

*****

やばい、やばい、やばい、やばい、、、焦りとの闘い。

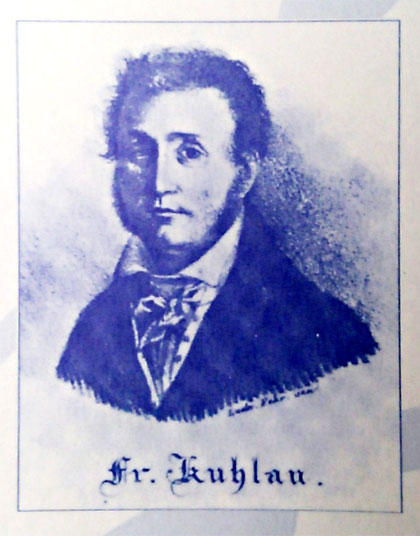

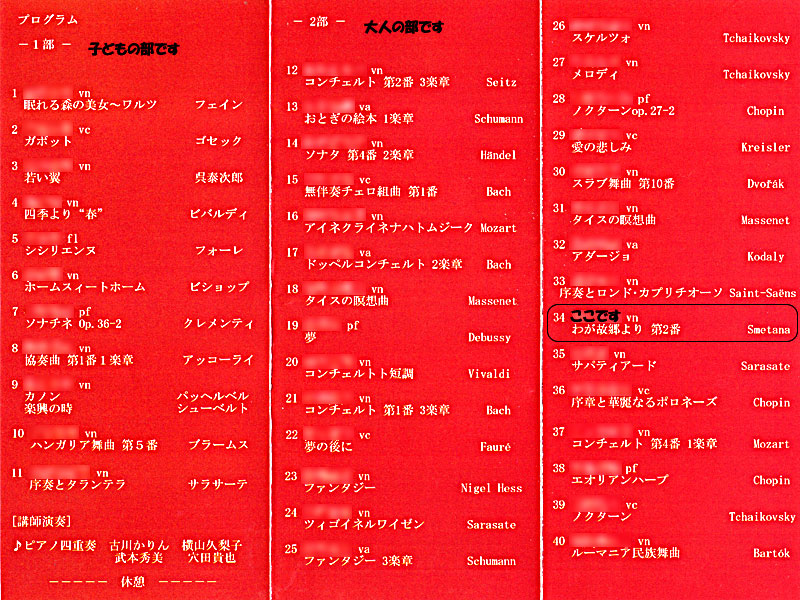

ヘンデルのソナタ、過去のブログ記事を探してみると、2013年の教室発表会の候補曲として同じ4番をあげていました(最終的にはバッハのドッペル1楽章を選択しました)。

ヘンデルのソナタ、過去のブログ記事を探してみると、2013年の教室発表会の候補曲として同じ4番をあげていました(最終的にはバッハのドッペル1楽章を選択しました)。

私の左手をよく観察すると左の図で

私の左手をよく観察すると左の図で