2018年全体の振り返り

★発表会、発表会形式の練習会

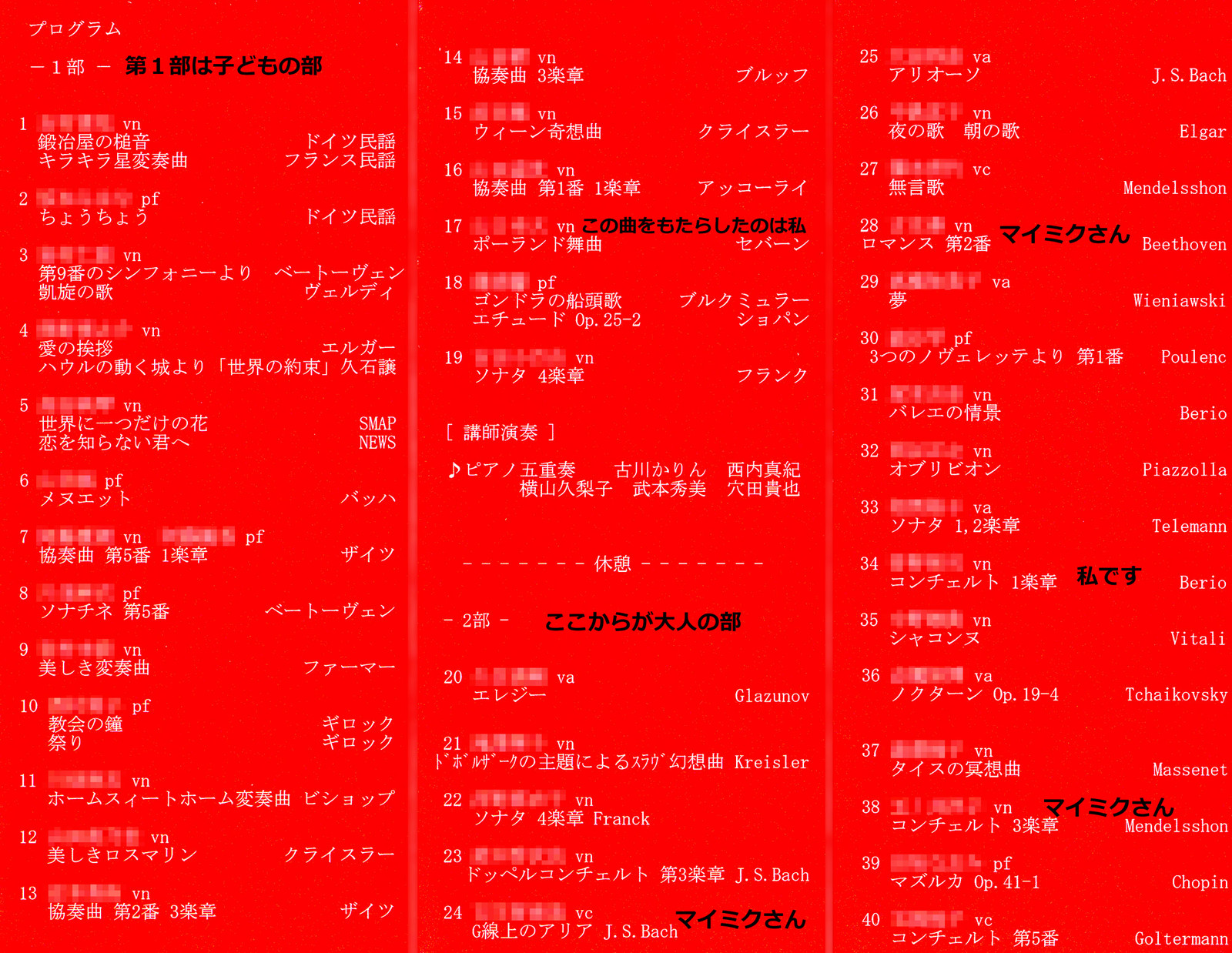

3月4日(日)初春の演奏練習会@GGサロンホール

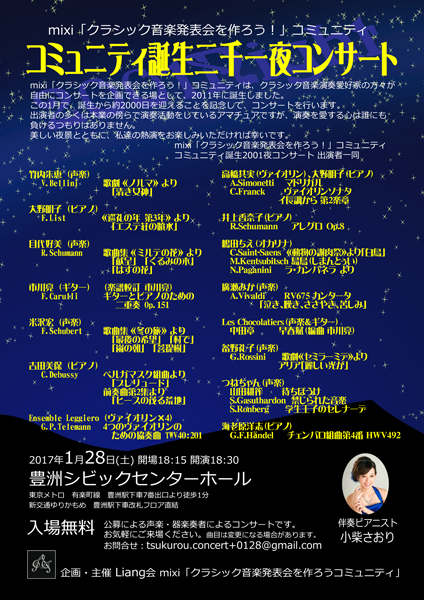

mixiコミュ「Concerts for Week-end players」

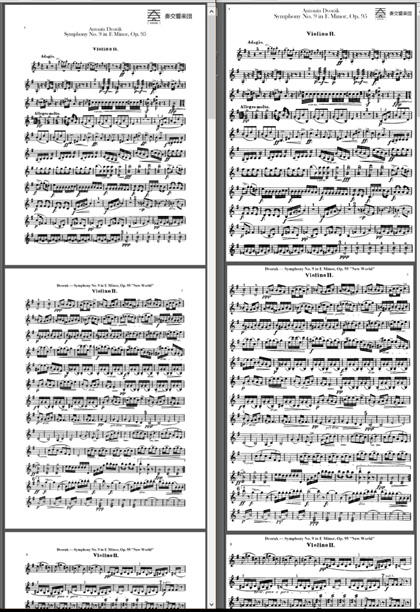

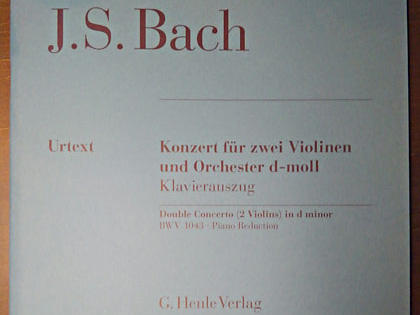

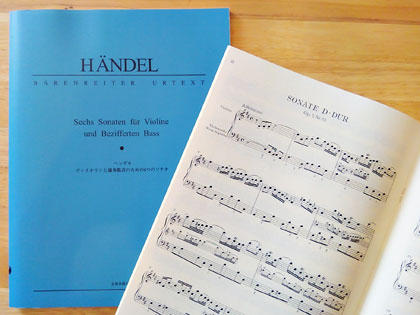

・ヘンデル/ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調 HWV371(作品1-13)。

第1、第2楽章

3月24日(土)TPGOアンサンブル会@幡ヶ谷KMアートホール

・プレイエル/バイオリン二重奏 Op.48 第2番

4月1日(日)桜の演奏練習会@GGサロンホール

mixiコミュ「Concerts for Week-end players」

・ヘンデル/ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調 HWV371(作品1-13)。

第3、第4楽章

4月21日(土) 合同練習会@杉並公会堂

mixiコミュ「クラシック音楽発表会を作ろう!」

・ヘンデル/ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調 HWV371(作品1-13)。

第1、第2、第3楽章

6月10日(日)初夏の弾き合い会@表参道クラシックスペース(OCS)

・ヘンデル/ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調 HWV371(作品1-13)。

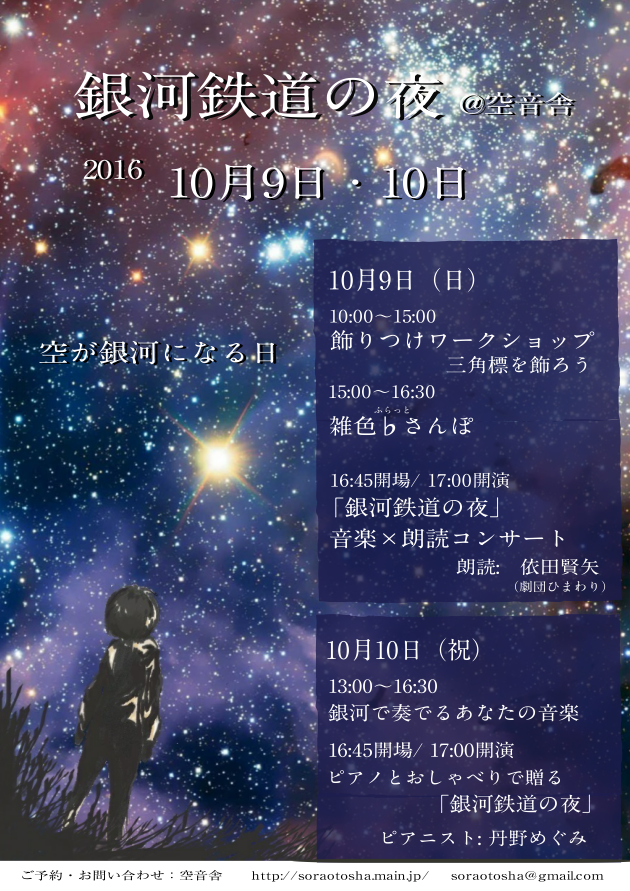

7月1日(日)2ndSounds発表会(ヴィオラ)@空音舎

・ケンタッキーの我が家 ヴァイオリンさんとのデュオ

・バッハ アリオーソ ピアノさんとのデュオ

・ハイドンのメヌエット(初心者用アンサンブル曲集からで詳細不明)

バイオリンさん、チェロさんとのトリオ

9月2日(日)CLARA MUSIK 発表会@鳩ケ谷駅市民センター

・マスネ タイスの瞑想曲

9月8日(土)合同練習会@杉並公会堂

mixiコミュ「クラシック音楽発表会を作ろう!」

・マスネ タイスの瞑想曲

10月27日(土)弾き合い会・2018年秋@OCS

・服部隆之 真田丸

11月4日(日)教室発表会@南大塚ホール

・服部隆之 真田丸

11月23日(金祝)日々の勤労に感謝して演奏を楽しむ会@リリカアートスクール

mixiコミュ「Concerts for Week-end players」

・シューベルト ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第1番 D384

第1楽章

12月30日(日)町工場で弾き・聴き納め会@興和塗装工場

・シューベルト 弦楽三重奏曲変ロ長調D.471

★セミナー等

1月6日(土)OCS室内楽レッスン(ダブルカルテット)

題材:ハイドンSQ Op.1-1

1月14日(日)ストリングスクリニック@空音舎

題材:ヘンデル ソナタ第4番

1月28日(日)OCS室内楽レッスン(ダブルカルテット)

題材:モーツァルトSQ第1番

4月8日(日)OCS松井先生の「響き」を聴く!(ダブルカルテット)

題材:モーツァルト アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク

8月19日(日)OCS松井先生の「響き」を聴く!(ダブルカルテット)

題材:モーツァルトSQ第3番2楽章

11月25日(日)ストリングスクリニック@空音舎

題材:タイスの瞑想曲

★OCS室内楽倶楽部「落ちてもいいよ!譜読み会」

・1月6日(土)モーツァルト ディヴェルティメントK136

・2月24日(土)ハイドン「ひばり」1&2楽章

・7月16日(月)落ちてもいいよ!Op3-5の3&4楽章

★ばよ友自習会

mixiコミュ「ばよ友「バイオリン自習友の会」」

6回くらい参加しました。

印象に残っているのは、ピアソラのオブリビオン。

★自分主催のイベント

8月12日(日)エックレスのソナタ会

★演奏じゃないけど

4月7日 (土) C's Ensemble演奏会@大倉山記念館ホール

・ステージセッティングのお手伝いをしました。

以上、何とか今年中にと急いで書いているので、抜けや間違いありそうです。

お気づきのところがありましたら、教えてくださいm(_ _)m

*****

年初に「本番は昨年の教室の発表会のようであるべし。」と掲げました。

事前に迷いや恐れや見栄(^^;を吹っ切って、本番では思うがままの思い切った演奏ができるように。

毎回の本番で、その吹っ切れた段階に至るような準備ができるようになりたい・・・と書きました。

今年は、やや不完全燃焼なところがあったかな、と思います。

それが、同じく年初に書いた

> 本番で「楽しい」と思えるレベルが上がってしまいました(笑)

ということならば良いのですが。

特に今年の後半は、

・6月下旬から8月半ばにかけての喘息悪化

・9月下旬からのカミさん入院

・10月中旬の網膜裂孔

・11月下旬からの左肩神経障害性疼痛

があって、2ndSoundsやOCS室内楽倶楽部をお休みさせていただきながら、曲を

・マスネ タイスの瞑想曲

・服部隆之 真田丸

に絞って、参加できるタイミングで弾かせていただきました。

12月、あるベテランの方から

「SLANさんは、仮に音楽から離れても、いつでも戻れるというふうになったのではないですか」

と言っていただき、あ、ほんとにそうかも、と思いました。

言ってくださった方はじめ、そういう方々が周りにたくさんいらっしゃるからですね。

今年1年、弾いてるときは、いつでも、どこでも、楽しかったです(^^)

ありがとうございました。

P.S.

紅白歌合戦、MISIAに思わず泣いてしまいそうでした。

同じ声圧は保ちながら、切ない時に切ない声質、嬉しい時に嬉しい声質、そこに気が付いたとたんに、歌に捕まってしまいました。