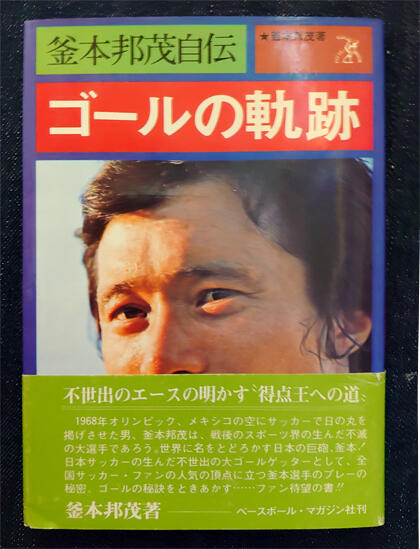

中学でサッカーをやっていた頃、夢中で読みました。

・・・のはずですが、今持っているのは1981年6月第2版。

大学時代に本屋さんで見つけて再読したくなって買ったんだったかなぁ。

これもまた、処分できない本のひとつ。

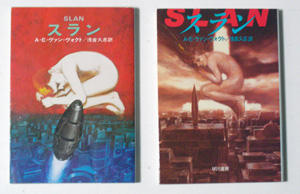

中学でサッカーをやっていた頃、夢中で読みました。

・・・のはずですが、今持っているのは1981年6月第2版。

大学時代に本屋さんで見つけて再読したくなって買ったんだったかなぁ。

これもまた、処分できない本のひとつ。

読んでから時間がたってしまったのですが、マーサ・ウェルズの「マーダーボット・ダイアリー」続編となる「ネットワーク・エフェクト」、面白かったです。

『弊機』の物語はまだまだ読みたいです。映像化しやすそうな気もしますが、やめてほしい作品の一つ。

ついでに、Kindleを眺めてみました。

ユーン・ハ・リーの「ナインフォックスの覚醒」の続編「レイヴンの奸計」が出ていました・・・ってどんな話だったかな(^^;。

"数学と暦に基づいて通常の物理法則を超越する科学体系〈暦法〉を駆使し、広大な宙域を支配する星間専制国家〈六連合〉三部作"・・・。何となく思い出しました。いつ読むかはともかく(^^;ポチっとな。

ジェイムズ・P・ホーガンの「未踏の蒼穹」が出ました。"もうひとつの『星を継ぐもの』"とのこと。

解説全文を、Web東京創元社マガジン http://www.webmysteries.jp/archives/28265851.html に見つけたのですが、「余裕をもって「SF」として読め、間違っても「科学的事実」と考えるなということだ。」そういうことなら僕は読んで楽しいと思ったので、ポチっとな。

「三体」の完結編(?)「三体III 死神永生」読み終えました。

何を書いてもこれから読む方の先入観になってしまいそうなのですが・・・。

最初にこれまでのあらすじが載っていました。それでいいかなと思ったのですが、つながりが気になって「三体II 黒暗森林」の下巻から読み直しました。そうだ、この黒暗森林のラスト。これに続けていったい何を書こうというのか。

・・・ここまでやるか(笑)

訳者あとがきの中で著者がこの三部作をふりかえったエッセイが紹介されていました。それによれば、最初の二巻はSFファン以外の一般読者に広く受け入れてもらうように書いたけれど、この第三巻は既存のSFファン以外の読者を取り込もうとするのは諦めて、ハードコアのSFファンと自任する自分自身にとって心地よい〝純粋な〟SF小説を書くことにした、とのことでした。

・・・そういう作品でした。面白かった(^^)

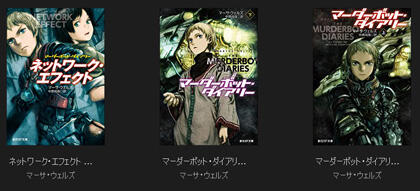

話題らしいので、やってみました。

帯にある「新感覚パズル」とか、公式サイトにある

> 直感を裏切る「ずるさ」が醍醐味。

> 解けたときのスッキリ感をお楽しみください。

とか、そこまでいうほどのものでもない感じではありますが、、、(^^;

ずるいっちゃずるいのかもしれないけれど、つい、さらにもうひとひねり、ふたひねりあるんじゃないかと考えすぎちゃて、「わからん」とヒントを見て「あ、なんだ、それでいいのか」というパズルが多かったです。そういう意味では新鮮でした。

イラストがそれぞれのパズルにマッチして、いい味を出してます(^^)

「なんだよ、それはよっ!」というような理不尽な問題はなく、そのイラストの雰囲気のように安心して楽しめました。

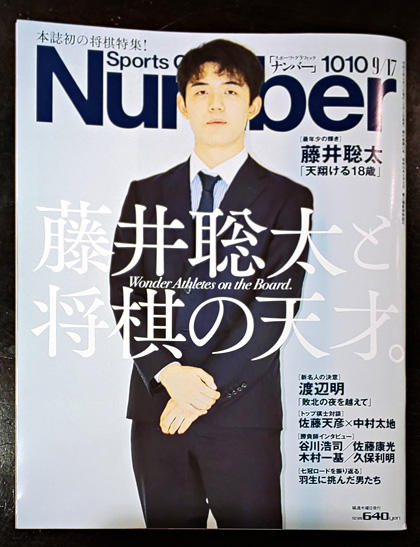

NHK杯トーナメント山崎八段対広瀬八段が素人目で見ても普通じゃない展開で面白かったなーと思いながら、今日明日の食料品調達に出かけて戻ると、ポストに藤井二冠が表紙の Number が届いてました。

売れ行き良すぎたらしく、9月5日にポチって、今日、やっと(^^;

Number を買うのは何十年ぶり・・・まともに読むのも何十年ぶり。

Number って自分が知らないスポーツの特集でも楽しく読める雑誌だと思うのですが、初の将棋特集も将棋を知らなくても楽しく読める感じになってました。

ちなみに、将棋以外で興味をひかれた記事は、

「CL決勝で見えた戦術トレンド バイエルン vs. PSG ノンストップ・フルパワー・フットボールの幕開け」

おぉ、そういう時代に入りつつあるのか。

「三体」を再読しての「三体II 黒暗森林」読み終えました。

内容に触れる感想は何がネタバレになるかわからないので控えますが、2点だけ。

・ずっと暗黒森林と読んでいましたが、黒暗森林でした(^^;;;

・こういう作品を呼ぶ、ほら、あれ、言葉があったよね・・・と思っていたのですが、訳者あとがきにありました。「ワイドスクリーン・バロック」。

巨神計画、巨神覚醒までは面白かったので、完結篇の巨神降臨でどういうエンディングになるのか楽しみにしていました。そこで、今回、巨神計画から読み直して、さてさてと臨んだのですが・・・。

僕の好みとはかけ離れた話になってしまいました。。。

Facebook上で、【7日間ブックカバーチャレンジ】

・目的「読書文化の普及に貢献するためのチャレンジ」

・参加方法「好きな本を1日1冊、7日間投稿する」

というのが、僕の周りでもちょこちょとと続いていまして、、、

5月12日

勝手に1日だけブックカバーチャレンジ(笑)

と、自分のハンドル名の由来を勝手に出したら、四半世紀前からのサッカーつながりの友人から回ってきまして、記録としてこちらにも残しておきたいと思います。

5月17日

【7日間ブックカバーチャレンジ】1日目

先日「勝手に1日だけブックカバーチャレンジ(笑)」として、30年近く使い続けている「SLAN」の由来となった作品の表紙を載せたところですが、勝手にじゃないやつが回ってきました。

サッカーフォーラムつながりのMOTOさんからなので、1日目はサッカー本を。

・・・いや、これはサッカー本というより、将棋の入門本か(笑)

5月19日

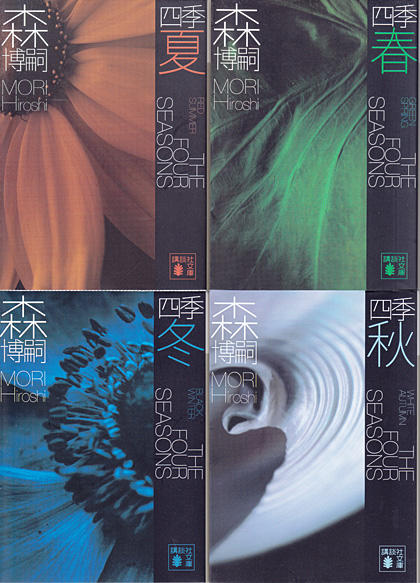

【7日間ブックカバーチャレンジ】2日目

これを読んでいるとき頭の中に流れる曲は、ヴィヴァルディでもチャイコフスキーでもなく、松任谷由実の「経(ふ)る時」。

「どこから来た?私は誰?どこへ行く?」

1年余りの間ガンと闘ってきた父が最期の時を迎えようとしています。

東京から外に出ないために、ぎりぎりまで待ちましたが、明日、帰省します。

ブックカバーチャレンジ3日目は少し先になると思います。

5月23日

【ブックカバーチャレンジ番外編カバーどころか本もなし】

みなさま、お気遣いありがとうございます。

昨日、喪主として無事に父を見送ることができました。ありがとうございました。

あと数日こちらにいて、いろいろ決めていかなくてはならないのですが、その合間にできれば見つけたい本があります。

湯川秀樹「目に見えないもの」

今も入手できる講談社学術文庫版ではなく、単行本で、父の本棚にあったもの。

湯川博士のお名前も知らない子どもの頃「目に見えないものって何だろう?お化けのことかな?」と思っていた本でした。

今日は見つかりませんでした。父母が今の家に引っ越したときに、それこそ目に見えないものになってしまったのかもしれない・・・(笑)

・・・

5月27日

【7日間ブックカバーチャレンジ】3日目

読書文化の普及に貢献するためのチャレンジに戻ります。

40代前半は二足歩行ロボット作りが趣味でした。その関連で読書文化の普及に貢献するためとなると、メカ技術者だった20代のころからずっと本棚で生き残っているこの本になるかな。

5月28日

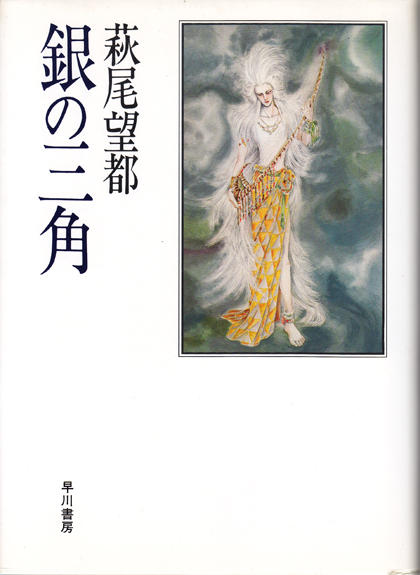

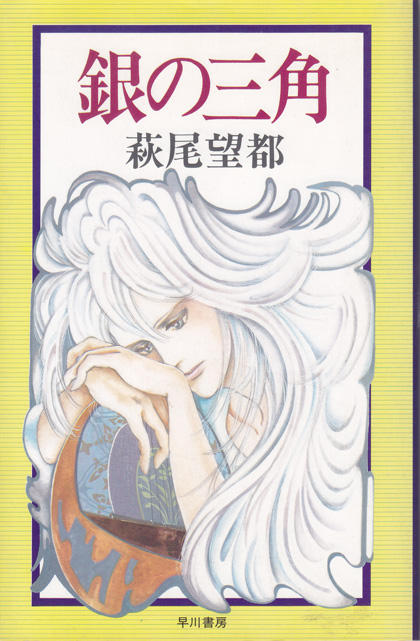

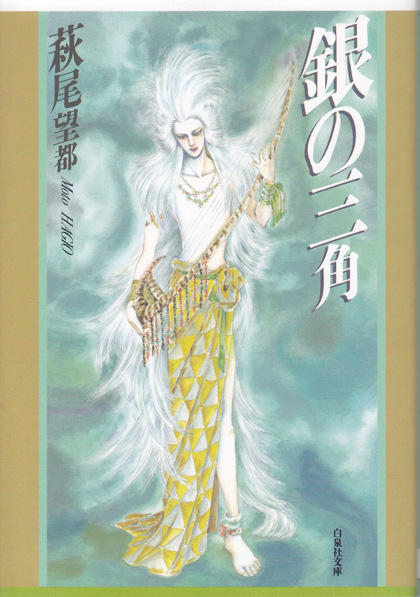

【7日間ブックカバーチャレンジ】4日目

7日間の4日目。折り返し・・・・・・折り返しは大事だ。ブックカバーだけに。

ハードカバー版も新書版も文庫版もKindle版(表紙は文庫版と同じ)も持っている唯一の作品。

ブックカバーチャレンジに萩尾望都のSFが入る人は少なくないと思いますが、この作品を選ぶ人はそう多くはないかも。

5月29日

【7日間ブックカバーチャレンジ】5日目

この2週間、いろいろあったので、楽器はまったく弾いていません。

それでも、6月から、レッスンもオケ練も再開が決まりました。

レッスンは先生にゆっくりスタートをお願いしました。練習は明日ロングトーンから始めます。

しかし、オケはやばい。セカンドバイオリンのトップに入るのに、めちゃやばい(^^;;

そんなわけで(?)、今日は、オケ話の本を。

映画にもなった梅が岡交響楽団よりも、竜ヶ坂商店街オーケストラのほうがだんぜん好きです。

6月6日

【7日間ブックカバーチャレンジ】6日目

前回オケ話の物語を選んだら自分がオケ退団となったので、今回予定していた好きな物語を紹介するのはやめまして・・・(笑)

個人のわだかまりなんかでは全く揺るがない物理学の話。

都筑さんのブルーバックスはどれも面白く、10代の頃にこうした本に会えたことに感謝。

・・・あれ?昭和61年版って20代じゃ・・・あ、カミさんが持ってたほうを残したんだっけ(^^;

6月7日

【ブックカバーチャレンジ番外編 シェアの時には写真アップできないのか・・・】

「いちから聞きたい放射線のほんとう」第6刷が出たそうです。

第1刷のときに買いました。たまに読み返しています。

(Facebookでは、ここで、きくまこさんのご発言をシェアしたので、表紙の写真が載せられませんでしたが、ここには載せます)

6月12日

【7日間ブックカバーチャレンジ】7日目

PCの調子が回復しました。またおかしくなる前に最後のブックカバーチャレンジ。

この本もハードカバーと文庫版を持っています

思い出ではなく、今、持っている【機研】で人生楽しく生きられる。

7日間ブックカバーチャレンジ。始めてすぐに父親が亡くなり、今週の「エール」はそれと重なるところがいろいろありました。そんな週に7日目となるのも何かの縁。次の方は指名しないで、静かに終わりたいと思います。

■エール 第11週「家族のうた」https://www.nhk.or.jp/yell/story/week_11.html